遠洋漁業:轉型升級再拓藍海

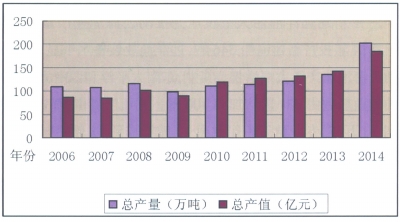

2006-2014年遠洋漁業產量產值對比圖(資料圖片)

圖為整裝待發的舟山魷魚釣船隊(資料圖片)

1985年3月10日,中國水產總公司13艘漁船、223名船員組成的遠洋漁業船隊開赴大西洋西非海域漁場作業,揭開了中國遠洋漁業發展歷史的第一頁。

30多年來,我國遠洋漁業從無到有,取得了輝煌的發展成就,當年的13艘漁船,如今已經變成了2500多艘,產業規模進入世界前列,裝備水平顯著提升,產業結構日趨優化,政策制度逐步完善,正向遠洋漁業強國穩步邁進。

同時,隨著近年來國際捕撈資源管控力度日趨嚴格,各國入漁門檻不斷提高,市場競爭日益激烈,遠洋漁業發展正面臨著機遇與挑戰並存的局面。如何加快轉型升級,開拓遠洋漁業發展的新藍海,是各地各部門和遠洋漁業企業正在探索解決的問題。

政策給力,遠洋漁業實現新突破

說起近年來公司在遠洋漁業方面的大發展,深圳市華南漁業有限公司董事長黃富雄感觸最深的,就是國家真金白銀的政策支持。

“‘十一五’以前,公司的裝備是比較落後的,只有兩三艘原有國內舊船改造後用于遠洋捕撈的冰鮮金槍魚漁船。”黃富雄坦言,公司的跨越發展主要是在“十二五”期間,在國家政策扶持下,公司從2012年起,開始推進漁船裝備升級,目前船隊規模已達25艘,漁船安全性和專業化水平顯著提高。

華南漁業公司的發展,印證著我國遠洋漁業整體的變化。“2011年至今,是遠洋漁業的加速轉型升級階段。”在去年召開的遠洋漁業發展30年座談會上,農業部副部長于康震指出,“這個階段的最大特點是國家政策扶持力度進一步加大,遠洋漁業裝備水平顯著提高。”

相關統計數據顯示,2014年,獲得農業部遠洋漁業企業資格的企業共164家,與上年同比增加31家,總產量203.2萬噸,同比增長了50%。現在,我國遠洋漁業船隊總體規模和遠洋漁業產量均已位居世界前列。據農業部漁業漁政管理局局長趙興武介紹,公海漁業資源開發能力最能體現一個國家的遠洋漁業綜合實力。目前,我國公海魷魚釣船隊規模和魷魚產量居世界第一,金槍魚延繩釣船數和金槍魚產量居世界前列,專業秋刀魚船數和生產能力跨入世界先進行列,南極磷蝦資源開發也取得了重要進展。

管好“最危險的行業”,實現安全規范可持續發展

大海茫茫,風浪難測。海洋捕撈被稱為世界上“最艱苦、最危險”的行業。盡管近年來我國不斷用現代物質條件、科學技術改造遠洋漁業,打造了一批現代化遠洋漁船,但隨著從業企業的增多,再加上遠洋漁業行業本身的高風險性,發生安全事件和違規越境生產的可能性也在增加。

同時,因為遠洋漁業是一個艱苦行業,所以在吸引、集聚人才方面也面臨著不少難題。遠洋漁業的持續快速發展,帶來了對船員的大量剛性需求,招工難現象日益突出,高級人才十分缺乏。船員整體素質不高,是導致遠洋漁業安全生產事件的重要因素。加強人才的培訓和培育,同樣是當務之急。

“要想保障遠洋漁業規范有序發展,在漁船設備‘硬件’升級的同時,遠洋漁業的管理能力和管理制度同樣需要不斷完善。”農業部漁業局遠洋漁業處處長趙麗玲介紹說,針對遠洋漁業專業性、涉外性強和從業風險大的特點,農業部制定了《遠洋漁業管理規定》,建立了遠洋漁業項目和企業資質管理制度,實施了生產情況報告、標準化捕撈日志、漁船船位監測、派遣國家觀察員、簽發合法捕撈證明等為主要內容的監管措施,覆蓋遠洋漁業生產全過程。這些逐步完善的政策制度,為促進遠洋漁業實現安全規范可持續發展,提供了有力保障。

“船在海上漂,看不見摸不著,怎麼管控?這是我們以前最擔心的問題。”黃富雄告訴記者,現在,公司按要求為每艘漁船配備了船位監控設備,指定專職人員每天對每艘漁船的船位、航行軌跡進行監測,以確保漁船監測設備正常運作。漁船在他國經濟海域作業,均辦理入漁國的捕魚執照,並通過公司的信息化管理係統劃定警戒線,預留緩衝區,係統設置自動提醒功能,以確保漁船不會誤入他國海域。

加速產業轉型,拓展發展空間

遠洋漁業在快速發展的同時,當前也面臨著國際管理日趨嚴格的大環境。公海資源養護和管理措施日趨嚴格,沿海漁業資源國更加重視其漁業資源的綜合價值,競相調整入漁政策,入漁門檻不斷提高,這些情況都對遠洋漁業的發展空間形成了限制。

為拓展遠洋漁業發展空間,促進遠洋漁業健康可持續發展,農業部提出,要進一步推動對外合作,開拓新漁場,優化船隊洋區布局,強化規范管理,提升履約能力,結合國家“一帶一路”規劃促進境外漁業基地建設。

據了解,雖然一些漁業資源由于過度捕撈而出現衰退,但海洋空間廣闊,漁業資源依然有很大的開發潛力。海洋魚類在合理開發的情況下可滿足300億人的蛋白需求,南極磷蝦科學合理的年度可捕獲量為近億噸,相當于全世界目前海洋水產品年度捕獲量總和,這為遠洋漁業提供了新的增長點和戰略方向。

同時,隨著遠洋漁業行業競爭日益激烈,生產成本持續提高,產品銷售價格下滑,如何提高遠洋漁業的質量效益,也成為迫在眉睫的問題。黃富雄建議,一方面要構建遠洋漁業全產業鏈和價值鏈,促進各環節增值,另一方面也要加大市場開發力度,培育知名品牌,特別是國內市場目前還沒有形成消費高端海產品的習慣,隨著人們生活水平的提高,在這方面大有潛力可挖。

[責任編輯:劉暢]

相關閱讀:

- 遼寧省召開漁業增殖放流工作新聞發布會2016.05.26

- 農業部等四部門緊急部署漁業安全生產工作2016.05.25

- 葉貞琴:繼續推動兩岸農業、漁業方面合作2016.03.07

- 全國漁業漁政工作會議在京召開2016.03.29

- 南海進入伏季休漁期 海南近8000艘漁船回港2016.05.16